今日は穏やかな陽気の東京地方。

福寿草の花が咲き始めています。

今日は穏やかな陽気の東京地方。

福寿草の花が咲き始めています。

ここ数年、古代建築の復元に関わっています。

完成までは色々と差し障りがあり多くは語れませんが、こちらは某所で進行中の復元建物。

平安時代のもので、架構は舟肘木組(ふなひじきぐみ)、屋根は桧皮(ひわだ)葺きです。

(2015年2月13日 NPO法人家づくりの会ブログ「”まちに出た、建築家たち。”」より転載 一部修正)

料理下手の私ですが、毎朝卵を焼いて食べます。

このようにトロリと焼けると、大いに達成感が得られるのであります。

栄久庵憲司さんの訃報を知りました。

氏は、我が師・広瀬鎌二と大変親しく同志とも言える存在でした。

心よりご冥福をお祈り致します。

2月8日、自由学園明日館にて家づくり学校4年生コースの最終発表会が行われました。

我が山本スタジオの諸君も、なんとか成果品を仕上げてくれ一安心。

これにて今年度の全日程が終了です。

発表会後は会場近くの池袋酒場がぶにて全学年合同修了式。

皆さん、一年間お疲れ様でした。

ただいま来期のプログラムを準備中、近日中に告知する所存です。

(上写真:古川泰司さん、下写真:Dさん)

関連記事

家づくり学校公式ブログ「第六期4年生コース 最終発表会」

先週末2月7日は我が師・広瀬鎌二の命日。

奇しくもこの日、広瀬が遺した図面その他を管理する「広瀬アーカイブス」の会合が催されました。

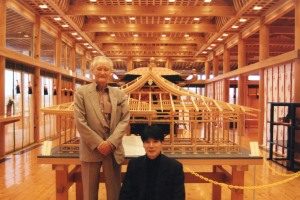

今年も師を偲びつつ思い出の写真を御覧に入れましょう。

竣工直後の「いつきのみや歴史体験館」での1葉。

背後の模型は広瀬研究室で作成した同館の構造模型(縮尺1/10)です。

(注)「いつきのみや歴史体験館」 設計:文化財保存計画協会+広瀬鎌二

「新建築」2000年1月号、「住宅建築」2000年1月号、「建築知識」2000年1~5月号に掲載されています。

今日は運転免許証の更新手続きで東京都庁舎(設計:丹下健三 1985年)へ。

帰途、空を映す議事堂窓に目を奪われました。

金曜に降った雪はあまり積もらず残念でした。

とは言え、雪に弱い東京の事、交通網の麻痺等が懸念されますので、これでよかったのかもしれません。

写真は去年撮影した猫の足跡です。

鞠智城長者山展望広場休憩所(文化財保存計画協会と協働)が、第10回木の建築賞・選考委員特別賞を受賞しました。

このように自分の仕事を評価して頂けるのは、本当にありがたい事です。

ただちに監督や棟梁へ知らせてあげましょう。

Copyright © 2026 山本成一郎設計室 All rights Reserved.