8年前の梅雨時期に石垣やいま村を訪ねました。

ここには島内の民家が4棟ほど移築復元されています。

写真は、大浜邸(1907年築、登録有形文化財)の石と瓦を積んだ塀。

端部を見ると積み方が良く分かります。

また行きたいなぁ……。

夏期の沖縄本島や離島への旅はコロナ渦以降かなり高価になってしまっているようで、暫くは無理かしらん?

8年前の梅雨時期に石垣やいま村を訪ねました。

ここには島内の民家が4棟ほど移築復元されています。

写真は、大浜邸(1907年築、登録有形文化財)の石と瓦を積んだ塀。

端部を見ると積み方が良く分かります。

また行きたいなぁ……。

夏期の沖縄本島や離島への旅はコロナ渦以降かなり高価になってしまっているようで、暫くは無理かしらん?

Threadsに皆さんがアップする飼い猫画像に日々癒されています。

私も載せたいですが飼っていないので、他所様の子を1枚、と思ったのですが猫画像が枯渇……。

そこで「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」で展示されていた猫ちゃんを。

前述した内田先生の講演は、駒澤大学駒沢キャンパスの中央講堂で行われました。

建物に入ると正面中央に大階段があり、半階上った踊り場には釈迦牟尼仏ほかが鎮座(写真)。

講堂内の両脇にも様々な仏様がズラリと並んでいらっしゃって、さすが仏教の大学だな、と感じ入った次第です。

火曜日の午後、駒澤大学で行われた第45回禅博セミナー「建設から営繕へ-駒澤大学 耕雲館・洋館…-」を拝聴してまいりました。

講師は、私が兄と慕う建築家の内田祥士先生(東洋大学名誉教授)。

駒大耕雲館が今春登録有形文化財(建造物)に登録されるにあたり先生が大変尽力され、その御縁から今回の講演が実現したのだとか。

当日の様子は後日同大HP上に掲載されるとの事なので、私の拙い抄録は割愛しますが、極めて抑制的に語られる内田先生からの、ここ50年間のスクラップ&ビルドの世界は紛れも無く私達が作り上げてきたのだ、という冷徹な御指摘に愕然とさせらました。

なお、講演中の撮影その他は禁じられておりましたので、先生が事前に機材の動作確認をされている様子を載せさせて頂きます。

日曜の午後、自宅階段を下りていたら突然左膝に激痛が!

月曜は丸一日授業があったので、学校への行き帰りと授業中は痛みに耐えつつビッコをひきながら歩きました。

火曜の朝一番にやっと病院へ。

検査して頂いたところ、先生から「大した事は無い」とのお話があり、ひとまず安心。

そして膝にサポーターを装着して頂くと

かなり楽になりました。

未だ早くは歩けませんし階段の上り下りは一段ずつユックリですが、何とか日常生活に戻れそうです。

ラジオや雑誌を通じてビートルズと同時代に活躍したロックバンドにも魅せられた私は、是非とも関連レコードを手に入れたいと思いました。

とは言え、お金の無い中学生の事、そんなに沢山買える訳がございません。

一計を案じた私は、効率良く彼等の音楽を聴く為に、主にベスト盤を入手すべく、家から自転車に乗って西新宿の輸入レコード店まで買いに行っておりました。

円安の現在では考えられませんが、当時は輸入盤(特に米盤)の方が安価でジャケットの色も綺麗だった(特にビートルズ)のでございます。

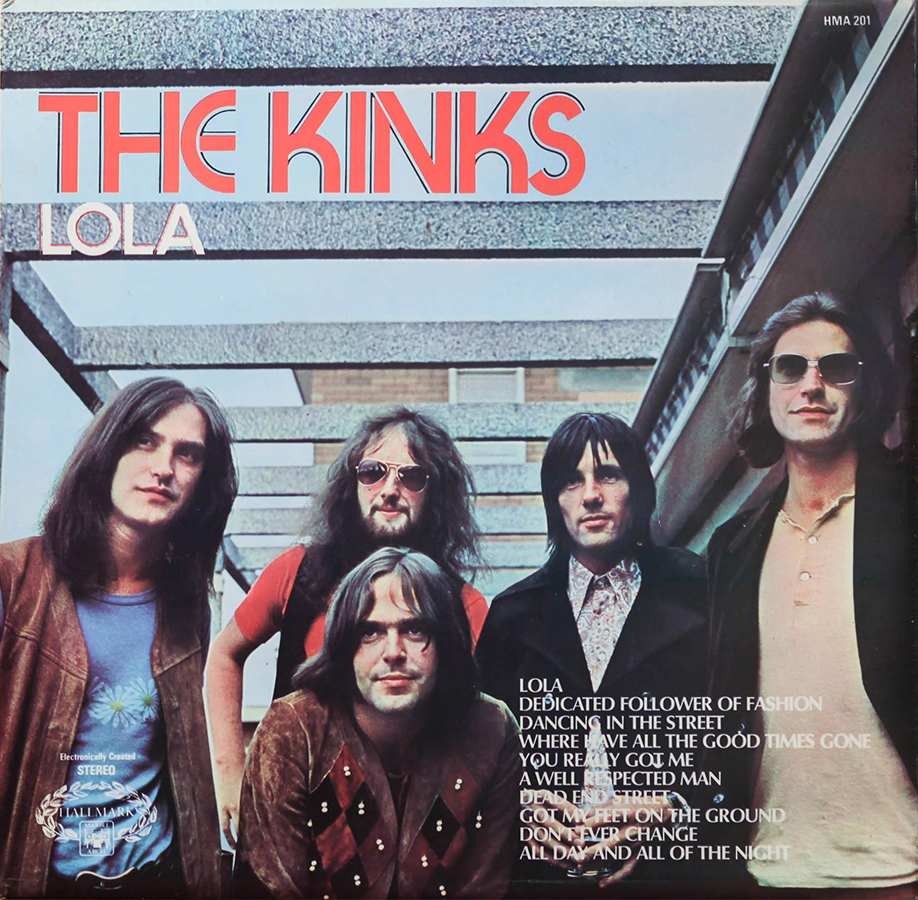

そんな数あるバンドの名曲の中から、本日はキンクスの「ローラ」(1970年)を。

写真は、同曲がタイトルとなったキンクスのベスト盤、私が買い求めたレコードです。

自分のコレクションは納戸の奥深くに眠っているので、インターネットで画像を探し出しました。

娘と川越へドライブしてきた妻の御土産、たまどら。

なんて可愛いんでしょう、食べちゃいたいくらい!

と言う訳で食べちゃいました、小デブながら……。

カロリーを気にして妻と半分こ、誠に美味しゅうございました。

気が付けば白粉花(オシロイバナ)が彼方此方(あちこち)で咲き始めています。

この花が咲いていると言う事は、気分はもう夏、と感じる私です。

雨の水曜日、「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」展を再訪しました。

広瀬アーカイブスの寺内朋子さんから聞いたSH-1(設計は我が師・広瀬鎌二)に関する記述の誤りについて確認するのが主な目的です。

寺内さんからの御指摘と私が気付いた点とを合わせ、以下に記します。

・「SH」を「スチールハウス」と記している。おそらくそうなのだろうが、生前広瀬はその事を明言してはいない。

・SHシリーズが72棟全て完成したように書かれているが、欠番もかなりある。

・展示パネルに、木造建築より安価な云々、の記述があるが、必ずしも木造より安価では無い。

・初心者向け無料パンフレットにSH-1がセルフビルドのように書かれている。

重箱の隅をつつくようですが、建築関連の書籍や展示には人間が行うものである以上間違いもあり得るのだ、という事実を申し上げておきたく存じます。

それはさておき、前回は学生達への説明に追われ読む事が出来なかった各作品の展示パネルを、この日は時間を掛けて熟読。

3時間ほど滞在しましたが、それでも全てを読み切れず……。

結果、個人的には、現代住宅は100年前に既に完成しており其の後は大して進化していないと改めて思い知らされた事、そんななか藤井厚二の「聴竹居」が私達日本人の目指すべき地平を依然として示唆しているように思える事、の2点が深く印象に残った次第です。

通勤路にて、昔ながらの大谷石による擁壁。

最近は減ってきましたが、かつて東京の住宅地では至る所で大谷石が使われていました。

Copyright © 2025 山本成一郎設計室 All rights Reserved.