一人であてもなく街をブラブラと歩き回るのが大好きです。

去年の11月末、そんな散歩の最中にこんな光景に出会いました。

浅草は浅草寺参道沿いにある商店のシャッターに画家が絵を描いています。

実に見事なものですね。

一人であてもなく街をブラブラと歩き回るのが大好きです。

去年の11月末、そんな散歩の最中にこんな光景に出会いました。

浅草は浅草寺参道沿いにある商店のシャッターに画家が絵を描いています。

実に見事なものですね。

雪が降りました。

写真は我が家のソラマメ畑(?)に積もった雪。

珍しく東京の街も薄化粧をしたものの、昼にはすっかり溶けてしまいました。

昨日は鈴木隆之さんと一緒に群馬県桐生市での工事監理へ。

現場監督と打合せをして今回工事における懸案事項をほぼ全て片付けた午後3時頃、雪が降り始めました。

この寒い中懸命に仕事をしている職人達には頭が下がります。

雪の舞う中、現場を後にし太田市にある赤門セミナー太田校へ。

ここの改装を鈴木さんが手掛けられたと聞き及び、見学させていただいた次第です。

大通りに面した書店の2階部分を進学塾が借りることになり、鈴木さんが設計を依頼されたそうな。

本屋の営業を続けながらの改装工事だったそうで、色々とご苦労があったとお察しします。

建物の前に立つと、赤・青・緑といった鮮やかな色が目に飛び込んできました。

仔細に観察すると、既存のタイル張りの柱を巧みに避けて間仕切が配されているのが分かります。

私のヘボ解説や写真より、ご本人のブログ記事をご参照ください。

「太田市 赤門セミナー太田校 ナカムラヤ書店」

「現場 赤門セミナー太田校 パーティション骨組」

「夜景など 赤門セミナー太田校」

「赤門セミナー太田校 ナカムラヤ書店」

改装設計というのは、既存の構造や設備などに制約を受けることが多く、なかなか難しいものです。

ここでは鮮やかな色のパーティションを付け加えるという足し算のデザインが見事に成功しています。

余談ですが、その後鈴木さんのご自宅のある足利市に戻り、仕事のカタも付いたので居酒屋へ直行、宴会を開始しました。

途中で何度も鈴木さんから「そろそろ電車が……」と促された記憶があるのですが、

すっかり好い気分になって根が生えてしまったワタクシメ、「いいから、いいから」と言い続け、気が付けば午前様。

鈴木さん、本当はもっと早く帰りたかったんだろうなぁ……、スイマセン。

私は自力で駅前のホテルへ行き(鈴木さんの証言による、本人には記憶無し)、ベッドに倒れ込みました。

実は「今月こそは土・日・祝日以外は必ず毎日ブログ記事を書くぞ!」と心に決めていたのですが、また酒で失敗しました(笑)

先日のこと、両親が身の回りの物を整理していたら、昔の写真がたくさん出てきました。

その中にあった20歳頃の私の写真を見た家族が「まるで場末の三流ホストみたい」と大笑い。

ホストに例えているのは、私がスーツ姿で写っていたからだと思われます。

家族への憎悪を抱きつつ、写真を見ながら「昔の自分はずいぶん痩せていたなぁ」と溜息を付いたワタクシメ(当時59キロ、今70キロ)。

昨年の親族会では久しぶりに会った叔母から「成ちゃんが恰幅が良くなってビックリしたわ!」と言われ、

先日の家づくりの会の集まりでも建築家・濱田昭夫さんから「山本さん、ずいぶん肥えたんじゃない?」と言われました……。

ダイエットして一流のホストに、もとへ、昔の体型を取り戻さねばなりません。

写真は我が家の白菜に出来た花芽。

先日書いた鳥害もあり、もはや食べることは諦め、どんな花が咲くのか楽しみに待つことにしました。

2月10日、私が所属している家づくりの会で会合があり、建築家・藤原昭夫さんから、氏が長年開発を進めておられる集成材を用いたFM工法についてのお話をうかがいました。

家づくり学校「構造から考える」の回でも少しお話いただいたのですが、この日はより詳細な内容。

実物大モックアップの燃焼実験を何度も行い防火構造や準耐火構造の認定を取得したり(!)、建設する度に見付かる不具合等を少しずつ改良していったそうです。そしてその進化は今なお続いています。

私がしている伝統構法の仕事ともかなりの共通性があり、大変刺激を受けました。

私より20歳近く年長でおられる藤原さんの「僕はある時からこの仕事を一種の天命と思って続けている」とのお言葉に深い感銘を受け、自分もまだまだ頑張らねばと思った次第です。

(写真は昨秋見学させていただいた藤原さんの作品「昇龍木舎」です)

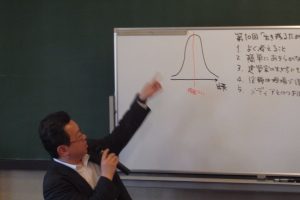

2月7日、家づくり学校第10回「生き残るためには」の講義が行われました。

最初はエディター・豊田正弘さんのお話。

豊田さんは「新建築住宅特集」の編集長を長きに渡り務められました。

そうしたご経験から、メディア側の視点から見た建築家の在り方について、ポイントを幾つか挙げながら誠に興味深いお話をしてくださいました。

後半は豊田さんに建築家・泉幸甫当学校長、川口通正副校長、本間至副校長も加わっての座談会。

建築家になるまでの若い頃の苦労話など、受講生の皆さんには大変参考になったのではないでしょうか?

川口さんからは情熱を持ち続けることの大切さを

本間さんからは己の立ち位置を知ることの大切さを

泉さんからは「自分を信じつつ、されど自分を疑え」と勉強し続けることの大切さを教えていただいたと思います。

さらに飛び入り参加の建築家・諸角敬さんから「目標はひとつだけに。ふたつは無理」という含蓄のある激励のお言葉が。

どなたのお話にも共通していたのは、人との出会いを大切にし、常に一所懸命努力し続けることが重要だ、ということではなかったでしょうか?

今期の家づくり学校はこれで終了、受講生の皆さんの間では大好評だったようで、私達運営スタッフも胸をなでおろしています。

なお、来期の講義内容その他については、近日中に当ブログをはじめ様々な場で告知予定です。

建築家を目指す皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。

(2010年2月8日 家づくり学校公式ブログより転載)

土曜日の夕方、当社へ家づくり学校の生徒さん4名が襲来。

いったい何しに来たんだ?

とりあえずビールをガンガン飲ませ、酔わせて彼らの記憶を無くさせようと試みたワタクシメ(笑)

というのは冗談でして、私も先月講義を担当したのですが、その際スライドで見せた模型や図面が見たいのだそうな。

皆さん、自分で独立して設計事務所を構えていたり、これから構えようと考えている勉強熱心な若手建築家なのです。

なお、私の所を手始めに今後講師の先生方の事務所へひと通り全部おしかける予定らしいので、皆様お気を付けください(笑)

その後、襲撃メンバーのひとり、ともりんこと・宮澤朋子さんが改修設計した古本屋カフェ&バー「古本GALLERY673ひらいし」へ移動。

ここからさらに若い女性2名が加わり、皆で美味しい食事とワインを頂きながら建築談議に花を咲かせました。

群馬県桐生市で進行中の保育園新築工事が大詰めを迎えています。

設計監理をご一緒している建築家・鈴木隆之さんが今日ブログに記事を書かれていたのに触発されて、ワタクシも一筆をば。

この仕事の際、鈴木さんとよく昼食に利用するのが「ベーカリーカフェ レンガ」です。

ここは、かつての織物工場を再生したお店。その名の通り、煉瓦造です。

ここのオーナーさんが私達のお客様とお知り合いだったので、改修工事の際、現場を見学させていただくことが出来ました。

写真はいずれもその時撮影したものです。

煉瓦積みの壁に木造トラスの屋根がかかり、ノコギリ屋根の一部はトップライトになっています。

かつての織物工場の雰囲気が体感出来る上、パンもとても美味しいので、お近くへお越しの際は是非足をお運びください。

Copyright © 2025 山本成一郎設計室 All rights Reserved.