以前書きました通り、長姉から少なからぬ音楽的影響を受けている私。

かつて姉が良く聴いていた曲の中から、今日は此の歌を。

岩崎宏美さんは、当時のアイドルの中では飛び抜けて歌がお上手だったと思います。

前回の続きです。

ペリカン噴水。

この日はお日柄も良く、公園内の複数の飲食店で何組もの結婚パーティーが行われていました。

テニスコート周辺の紅葉が綺麗です💛

プラタナス(別名スズカケノキ)の紅葉。

こちらは百日紅(サルスベリ)の紅葉。

三笠山から見たテニスコート脇の銀杏(イチョウ)その他。

しかし此処でも東京ミッドタウン日比谷が実に目障り……。

今度は公園の西側を北から南へと進んでみる事に致しましょう。

Threadsに皆さんがアップする愛犬画像に日々癒されています。

私も載せたいですが飼っていないので、他所様の子を1枚。

コンビニ前でお利口に飼い主を待つワンちゃん、しっかりカメラ目線を頂きました💛

前回の続きです。

心地池(シンジイケ)の水際まで降りてみました。

鷺(サギ)や鴨が泳いでいます。

そして池に映る建物や紅葉が美しゅうございます💛

しかし、中央右のひと際高い超高層ビル「東京ミッドタウン日比谷」がとんでもない景観破壊。

事業者の品性を疑います。今からでも減築して頂きたいです。

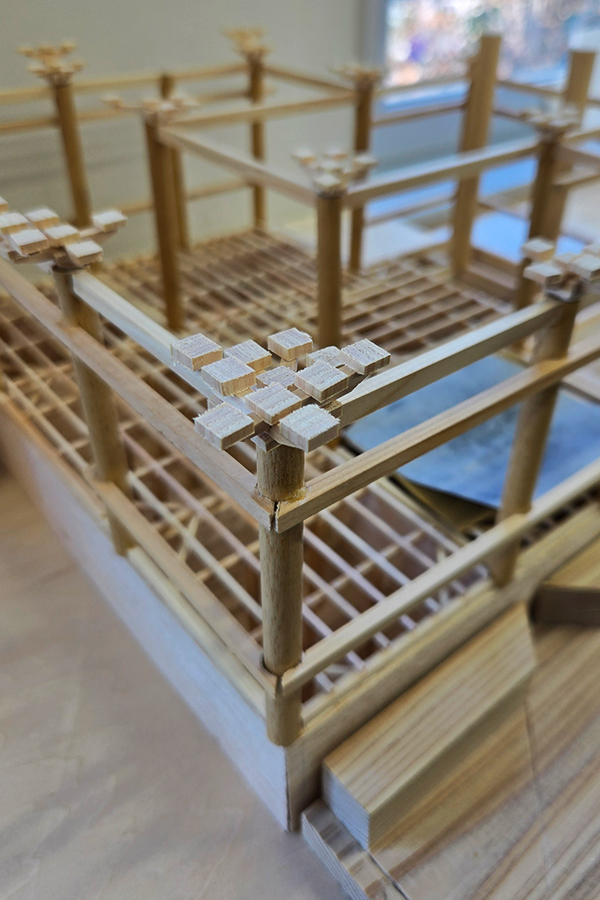

金曜日の専門学校木造建築科2年生の様子です。

社寺組の一人、K君は北向観音(長野県)境内に建つ護摩堂(現代寺院)を製作中。

柱頭に組物が据えられてきました。

同じく社寺組で旧正宗寺三匝堂(俗称さざえ堂、福島県、重文)に取り組んでいるMさん。

大量に必要となる礎石等を淡々と作り続けていました。

提出は1月末。学生諸君、皆、頑張っています。

昨日に続き日展で私が魅せられた作品を御覧に入れましょう。

廣瀬典子「聖夜に咲く」

木の象嵌による作品です。

近付いて良く見ると、また実に素晴らしい💛

私はこの方の作品が大好きで、以前も御紹介しています。

前回の続きです。

心字池(シンジイケ)の脇にある小道を通ると、薔薇(バラ)の花が幾つも植えられていました。

風流に香りなど楽しむ筆者。

大木に蝉(セミ)の抜け殻が残っていました。

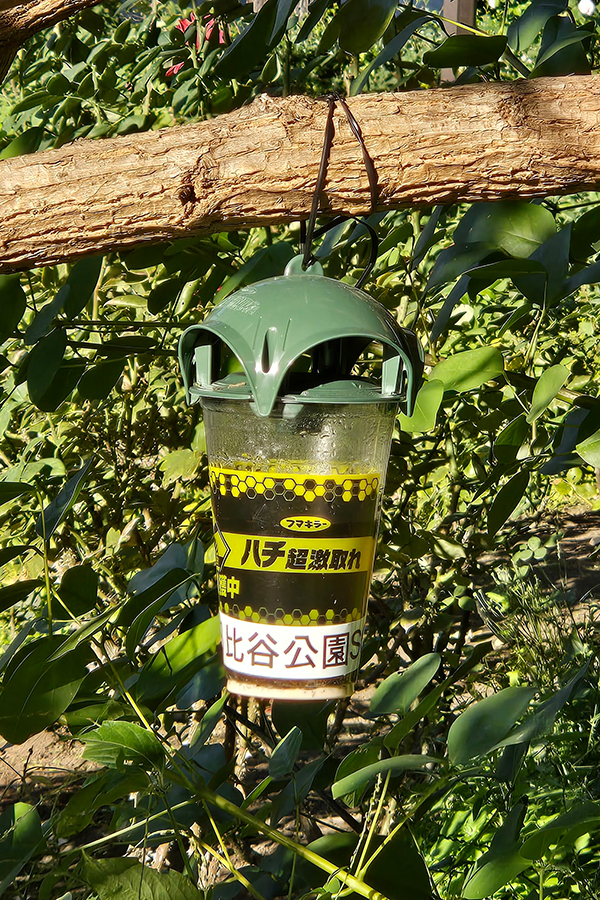

木の枝に掛けられたコレは雀蜂(スズメバチ)対策でしょうか?

続いて心地池へ降りてみる事に致しましょう。

Copyright © 2026 山本成一郎設計室 All rights Reserved.