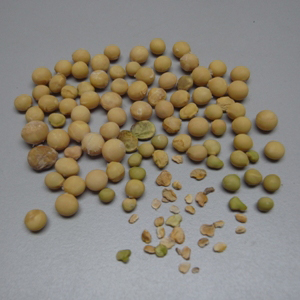

10月以降に実った「中生三河島枝豆」の一部は、収穫せず実が熟すのを待ちました。

鞘のまま12月末まで乾燥させると

立派な大豆が出来ています。

数が少ないですし不良品も多いので、豆腐作りは諦め、全て種蒔きに用いることに致しましょう。

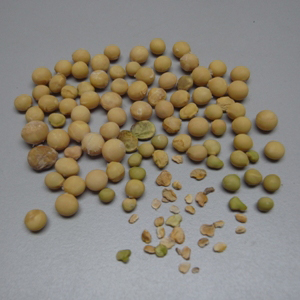

10月以降に実った「中生三河島枝豆」の一部は、収穫せず実が熟すのを待ちました。

鞘のまま12月末まで乾燥させると

立派な大豆が出来ています。

数が少ないですし不良品も多いので、豆腐作りは諦め、全て種蒔きに用いることに致しましょう。

この時期は収穫出来る野菜が限られます。

我が家の場合、ホウレン草、カブ等のアブラナ科野菜、そしてネギの仲間くらい。

昨日はニラを収穫しました。

さっそくニラ玉丼にして頂きます。

誠に美味しゅうございました。

今日、最後のイモ掘りを行いました。

今回収穫するのはベニアズマ、5月にホームセンターで購入した苗から更に苗をとったもの。

4株(プランター2鉢)でこんなに沢山採れました。

前回のイモ掘り結果と合わせ、初めてのサツマイモ栽培は大成功と言えましょう。

先日収穫した「みやま小かぶ」のうち、幾つか形のよいものを選びました。

これらを植え直し、種を採るのです。

このように採種の為優れた形質を持つ親株を選ぶ事を「母本選抜(ぼほんせんばつ)」と呼ぶそうな。

という訳で別の鉢に植え替え。

カブが隠れるように土寄せをしました。

このまま春を待ち、花を咲かせます。

今年も父がキャベツを2株育てています。

正月前後には収穫出来そうです。

昨日の午後、246号沿いで見かけたイチョウ並木。

まだ数日は美しい黄葉を楽しめそうです。

昨日は墓参りへ。

僅かに残るケヤキの葉が陽の光に照り映えていました。

昨日、宮崎からK兄とK姉が訪ねて来てくださいました。

ありがたいことです。

写真はお土産に頂いたエクレア。

誠に美味しゅうございました。

近所で見かけた木蓮の木。

葉の落ちた枝と冬芽が、まるで模様のように見えます。

Copyright © 2026 山本成一郎設計室 All rights Reserved.