都市の道路はアスファルトで覆われ、その下には様々なインフラ設備が巡らされています。

マンホール・白い交通表示等が、時に抽象画のように私を魅了します。

都市の道路はアスファルトで覆われ、その下には様々なインフラ設備が巡らされています。

マンホール・白い交通表示等が、時に抽象画のように私を魅了します。

先述の舟肘木同様、北海道開拓の村・旧小川家酪農畜舎の吊り戸金物。

吊り戸のレールは上部を横に走る丸鋼、そこに直に滑車を走らせます。

そして滑車脇のプレートを建具まで伸ばし釘留め。

保守点検も容易そうな、実に明快なディテールではありませんか。

もう20年近く前に撮影したものです。

北海道開拓の村は「旧小川家酪農畜舎」にて桁と柱の取り合い部。

この部材、まさに舟肘木(ふなひじき)と言えましょう。

柱と筋違(すじかい)の仕口改善という観点からも、現代木造にも復権すべき部材と私個人は考えています。

我が家のトースターに映り込んだ不思議な像。

網入ガラスの網を歪める、光のイタズラでした。

「冬だぜ。蜜柑だぜ。」

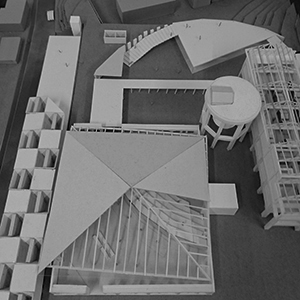

大雪の翌日、大学の卒業制作発表会へ。

昼過ぎから午後8時前までという長時間に及び、学生も講師陣も疲労困憊。

私個人は、例年通り、造形に真正面から取り組んだ作品を評価してきました(写真は私が推したS君の作品)。

どうもここ数年、単なる企画立案に過ぎない作品ばかりが目に付きます。条件整理のみで造形に至っていないのです。

実は、学生達自身がデザインの力を信じていないのではないか? そんな気にもさせられます。

小賢しい理論理屈より、確かな造形力を身に付けてほしい、それには先達の作品に学ぶ事が一番である、なぜ手を抜いて調べないのか?

君達が思い付く程度の造形は既に何かしらの形でこの世に存在しているのだ。

そこから出発する諸君の方が、より新しい未知の素晴らしいデザインを創り出せるかもしれないではないか。

そんな思いを、ずっと吼え続けてきた次第です。

湘南新宿ラインにて移動中の事。

大崎駅で停車すると、ちょうど目の前に信号機が。

そう言えば、以前家づくり学校「古材・再生素材」で訪れた「ひでしな商店」で中古品を扱っていました。

一体どんな方が購入されるのかしらん?

Copyright © 2025 山本成一郎設計室 All rights Reserved.